Weiterführende Informationen

- Die gutartige Prostatavergrößerung (BPS)

- Therapie der benignen Prostatahyperplasie

- Medikamentöse Therapie bei gutartiger Prostatavergrößerung

- Prostataresektion (TUR-P bei gutartiger Prostatavergrößerung)

- Laseroperation der gutartigen Prostatavergrößerung

- GreenLight-Lasertherapie der BPH

- Minimalinvasive Therapie des benignen Prostatasyndroms (BPS)

- Erschwertes Wasserlassen

- Besser leben mit Prostatabeschwerden

- Akuter Harnverhalt

Die gutartige Prostatavergrößerung gehört zu den häufigsten Erkrankungen des Mannes und wird als Volkskrankheit mit erheblichen sozioökonomischen Folgen eingestuft. Mit zunehmendem Alter steigt die Häufigkeit dieser Erkrankung deutlich an: Im Durchschnitt sind einer von zwei Männern über 60 Jahren und vier von fünf Männern über 80 Jahren von einer vergrößerten Prostata und den damit verbundenen Beschwerden betroffen.

Typische Symptome wie häufige, auch nächtliche Toilettengänge, ein plötzlich auftretender und starker Harndrang mit möglichem ungewolltem Urinverlust oder ein schwacher Harnstrahl können die Lebensqualität erheblich einschränken.

In vielen Fällen lassen sich die Beschwerden bereits durch einfache Verhaltensmaßnahmen lindern. Sollte dies nicht ausreichen, stehen sowohl medikamentöse als auch operative Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Nachdem Ihr Urologe die Erkrankung diagnostiziert hat, wird er Sie umfassend über die individuell passenden Therapieoptionen beraten.

Was ist die Prostata und welche Funktion hat sie?

Die Prostata, auch Vorsteherdrüse genannt, gehört zu den männlichen Geschlechtsorganen. Beim jungen Mann ist sie etwa so groß wie eine Kastanie. Sie liegt im Becken, unterhalb der Harnblase und vor dem Enddarm. Die Harnröhre, die den Urin von der Blase aus dem Körper leitet, verläuft durch die Prostata hindurch.

In der Prostata münden die Samenleiter, welche die Spermien aus den Hoden transportieren, sowie die Ausführungsgänge der Bläschendrüsen (Samenblasen). Diese Drüsen, die hinter der Prostata liegen, produzieren ebenfalls ein Sekret, das Teil des Ejakulats ist.

Die Prostata lässt sich in fünf verschiedene Bereiche unterteilen. Einer dieser Bereiche ist die sogenannte Transitionszone, die sich rechts und links der Harnröhre befindet und etwa 5 % des gesamten Prostatagewebes ausmacht. Bei einer gutartigen Prostatavergrößerung ist das Volumen dieser Zone vergrößert.

Die periphere Zone, die den hinteren, seitlichen und unteren Bereich der Prostata ausmacht und etwa 70 % der Prostatamasse bildet, ist der Ort, an dem die meisten bösartigen Prostatatumoren entstehen.

Die Prostata ist ein gut durchblutetes Organ, das von zahlreichen Nerven umgeben ist. Als Drüse produziert sie ein Sekret, das die Beweglichkeit der Spermien fördert und somit die Zeugungsfähigkeit des Mannes unterstützt. Beim Samenerguss wird das Prostatasekret stoßweise in die Ausführungsgänge abgegeben und verlässt den Körper zusammen mit dem Sekret der Samenblasen und den Spermien über die Harnröhre.

Das Prostatasekret macht etwa 30 % des Ejakulatvolumens aus und enthält ein Protein namens „Prostata-spezifisches Antigen“ (PSA). PSA ist für die Verflüssigung des Prostatasekrets verantwortlich und spielt bei der Früherkennung von Prostatakrebs eine wichtige Rolle, da es auch im Blut nachweisbar ist.

Was genau ist eine gutartige Prostatavergrößerung?

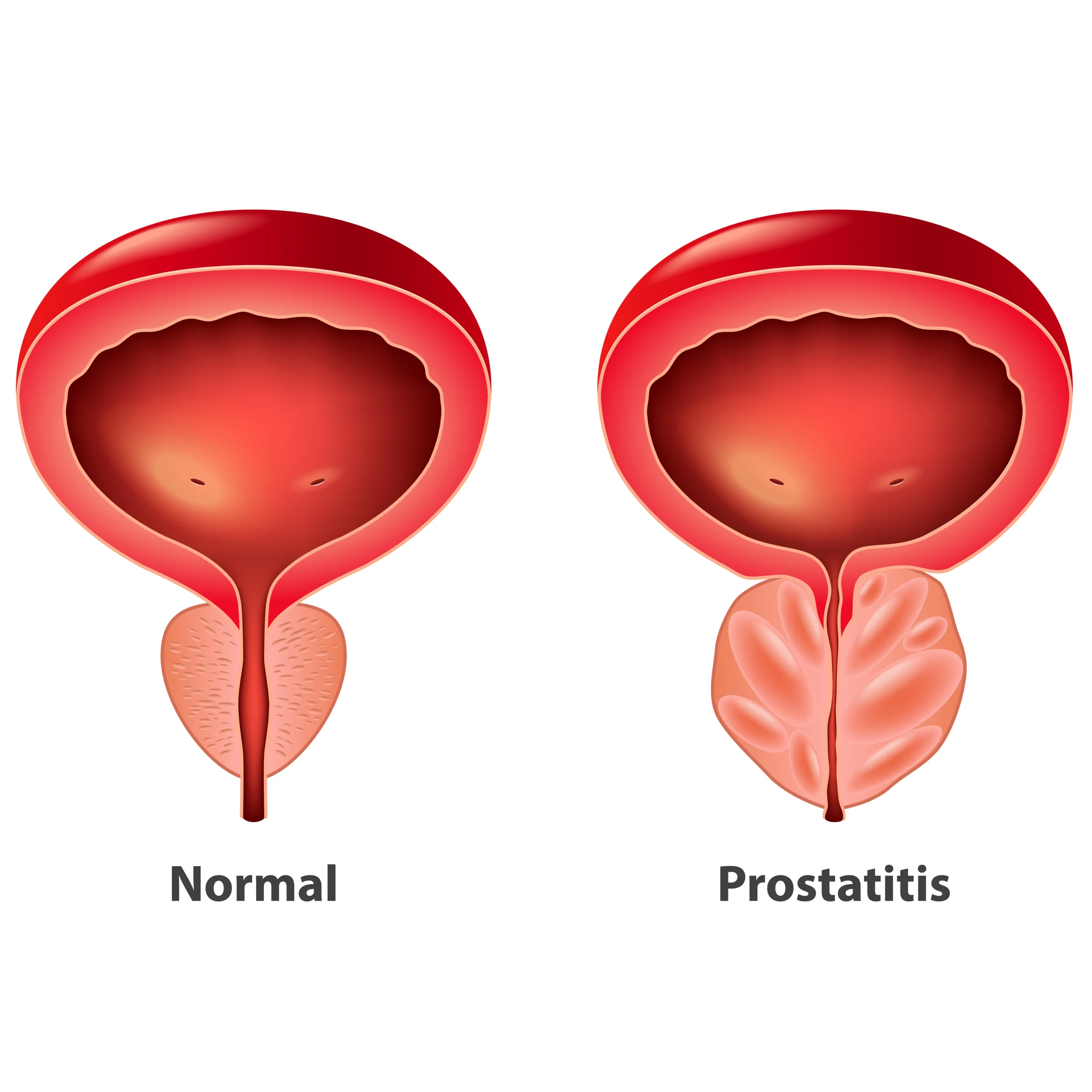

Mit zunehmendem Alter wächst bei Männern die Prostata, insbesondere das Volumen der sogenannten Transitionszone, die rechts und links der Harnröhre liegt. Die Wachstumsrate und die Stärke der Beschwerden sind individuell unterschiedlich: Eine stark vergrößerte Prostata führt nicht zwangsläufig zu intensiveren Beschwerden. Es kommt darauf an, wie stark die Harnröhre durch die Vergrößerung eingeengt wird.

Die vergrößerte Transitionszone kann die Harnröhre einengen, die durch die Prostata zieht und den Urin aus der Blase leitet. Dies kann zu typischen Symptomen führen.

In der Medizin werden verschiedene Fachbegriffe im Zusammenhang mit der gutartigen Prostatavergrößerung verwendet:

- Der Begriff „Prostataadenom“ beschreibt die gutartige Vergrößerung der Prostata.

- „Prostatahyperplasie“ bezeichnet die feingewebliche Veränderung des Prostatagewebes, die unter dem Mikroskop sichtbar ist.

Wenn die Prostatavergrößerung Beschwerden wie häufiges nächtliches Wasserlassen oder einen schwachen Harnstrahl verursacht, wird dies als „benignes Prostatasyndrom“ (BPS) bezeichnet. Das Wort „benigne“ bedeutet gutartig – die Vergrößerung der Prostata ist also nicht tumorbedingt.

Ursachen und Risikofaktoren der gutartigen Prostatavergrößerung

Im Laufe des Lebens führen die männlichen Geschlechtshormone Testosteron und Dihydrotestosteron zu einer vermehrten Zellteilung in der Prostata. Diese Zellteilung bewirkt eine Volumenzunahme, vor allem in der Transitionszone nahe der Harnröhre.

Neben dem Lebensalter gilt das sogenannte metabolische Syndrom als Risikofaktor. Es handelt sich dabei um eine Kombination aus:

- Übergewicht,

- Diabetes,

- Bluthochdruck und

- veränderten Blutfettwerten.

Zusätzlich haben Patienten mit einer Schilddrüsenfehlfunktion oder einer Atemstörung während des Schlafs (obstruktives Schlafapnoe-Syndrom) ein erhöhtes Risiko, an einem benignen Prostatasyndrom zu erkranken.

Mögliche Beschwerden bei einer gutartigen Prostatavergrößerung

Durch die Volumenzunahme der Prostata kann die Harnröhre eingeengt werden, was zu Beschwerden beim Wasserlassen führt. Häufig treten erste Symptome ab dem fünften Lebensjahrzehnt auf.

Die Beschwerden lassen sich in zwei Gruppen einteilen:

- Störungen der Speicherfähigkeit der Blase:

- Häufige Toilettengänge mit kleineren Urinmengen,

- häufiges nächtliches Wasserlassen,

- starker Harndrang mit möglichem ungewolltem Urinverlust.

- Entleerungsstörungen der Blase:

- Schwacher oder unterbrochener Harnstrahl,

- Nachtröpfeln,

- Gefühl einer unvollständigen Blasenentleerung,

- notwendiges Drücken mit der Bauchmuskulatur zur Unterstützung der Blasenentleerung.

Speicher- und Entleerungsstörungen werden unter dem Begriff „LUTS“ zusammengefasst, was für „Lower Urinary Tract Symptoms“ bzw. „Symptome des unteren Harntrakts“ steht.

Bei starkem Resturin in der Blase kann es kommen zu:

- Blasenentzündungen,

- Blasensteinen oder

- einem akuten Harnverhalt.

Ein akuter Harnverhalt – das völlige Unvermögen, Wasser zu lassen – ist ein Notfall, der mit Schmerzen einhergeht und eine sofortige Entleerung der Blase durch einen Katheter erfordert.

Welche Behandlungsoptionen gibt es?

Es gibt ein breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten: In Abhängigkeit von den Beschwerden und Komplikationen, den Untersuchungsbefunden und den Patienteneigenschaften reicht dies von regelmäßigen Kontrollen, einer pflanzlichen oder medikamentösen Behandlung bis hin zu einer Operation.

Beobachtendes Abwarten („Watchful Waiting“) und Verhaltensmaßnahmen

Bei leichten und wenig einschränkenden Problemen kann ein Zuwarten und Kontrollieren („Watchful Waiting“) der Beschwerden angeraten werden. Bestimmte Verhaltensmaßnahmen helfen, die Beschwerden zu lindern bzw. das Fortschreiten der Erkrankung zu bremsen:

- Minderung bzw. Meiden von Koffein und Alkohol (besonders am Abend, um die nächtlichen Toilettengänge zu reduzieren),

- Verteilung der Flüssigkeitsaufnahme gleichmäßig über den Tag bis zum frühen Abend und Reduzierung der Trinkmenge am Abend, ggf. auch Reduzierung vor Verlassen des Hauses,

- Blasenentleerung vor dem Zubettgehen,

- Blasenentleerung in entspannter Atmosphäre; nach erster Entleerung warten, ob ggf. kurz danach ein erneutes Wasserlassen notwendig ist („zweizeitige Entleerung“),

- Überprüfen und ggf. Anpassen der regelmäßig eingenommenen Medikamente (vor allem „Wassertabletten“, sog. Diuretika),

- Methoden zur Ablenkung und Entspannung,

- Behandlung von Verstopfung,

- regelmäßige Kontrollen der Symptomatik.

Pflanzliche Präparate (Phytotherapie)

Bei leichten bis mäßigen Beschwerden ist eine Behandlung mit einem pflanzlichen Präparat (Phytotherapie) eine Option. Diese Präparate werden von den Patienten häufig als nebenwirkungsärmer eingeschätzt, sind frei verkäuflich in den Apotheken und werden stark beworben.

Jedoch ist die Wirksamkeit oft nicht ausreichend nachgewiesen. Daher geben die Deutsche Gesellschaft für Urologie und die europäische Leitlinie auch keine eindeutige Empfehlung zum Einsatz von Medikamenten auf pflanzlicher Basis für das BPS. Von den meisten gesetzlichen Krankenkassen werden die Kosten für eine Behandlung mit pflanzlichen Arzneimitteln nicht übernommen.

Medikamentöse Behandlung

Bei einer bereits bei Erstvorstellung bestehenden höheren Beschwerdelast oder einer unzureichenden Besserung unter zuwartendem Verhalten bzw. einer Phytotherapie wird eine medikamentöse Behandlung angewandt. Hierzu stehen je nach vorherrschenden Beschwerden unterschiedliche Präparate zur Verfügung: Alpha-Blocker, 5-Alpha-Reduktasehemmer, PDE5-Hemmer oder sog. Antimuskarinika.

Alpha-Blocker

Alpha-Blocker (z. B. Tamsulosin) werden eingesetzt, wenn vorrangig die Entleerung der Blase erschwert ist, wenn also z. B. ein abgeschwächter Harnstrahl oder ein Nachtröpfeln vorliegt. Sie bewirken hauptsächlich eine Entspannung von glatter Muskulatur im Bereich des Blaseneingangs und der Prostata, sodass der Harnabfluss aus der Blase wieder besser möglich ist.

In der Harnstrahlmessung zeigt sich dies durch eine Zunahme der maximalen Flussrate. Die Besserung der Beschwerden tritt innerhalb weniger Tage ein. Einige Medikamente aus der Gruppe der Alpha-Blocker können jedoch den Blutdruck senken. Daher ist Vorsicht geboten, wenn bereits blutdrucksenkende Medikamente eingenommen werden.

5-Alpha-Reduktasehemmer

5-Alpha-Reduktasehemmer (z. B. Finasterid) werden bei moderaten bis schweren Beschwerden eingesetzt. Durch das Medikament wird die Umwandlung des im Hoden gebildeten Testosterons zu Dihydrotestosteron gebremst.

Normalerweise bewirkt dieses biologisch aktive Hormon ein Wachstum der Prostata. Durch die Hemmung der Umwandlung jedoch kommt es zu einem Zelltod in der Prostata. In der Folge nimmt die Prostatagröße und auch der PSA-Wert ab.

Das Medikament wird als Langzeittherapie eingesetzt, da die Wirkung und damit die Beschwerdelinderung erst nach Monaten eintritt. Bei Patienten mit einem Prostatavolumen > 40 ml hat der 5-Alpha-Reduktasehemmer eine besonders gute Wirkung. Er senkt das Risiko für einen akuten Harnverhalt, eine Komplikation der gutartigen Prostatavergrößerung, und die Wahrscheinlichkeit einer notwendigen operativen Behandlung.

Nach ca. 6-12 Monaten Behandlung reduziert sich der PSA-Wert ungefähr auf 50 %. Diese Information ist von Relevanz, wenn der PSA-Wert zur Feststellung eines Prostatakrebses verwendet wird, um eine Fehlinterpretation zu vermeiden.

An Nebenwirkungen können eine verringerte Lust auf Geschlechtsverkehr, Erektionsstörungen und Veränderungen beim Samenerguss auftreten. 1-2 % der Patienten entwickeln eine gutartige Brustvergrößerung.

PDE-5-Hemmer

In Deutschland ist das Medikament Tadalafil aus der Gruppe der PDE-5-Hemmer, die ansonsten zur Behandlung von Erektionsstörungen verwendet werden, für moderate bis schwere Beschwerden bei einer gutartigen Prostatavergrößerung zugelassen.

Tadalafil sorgt für eine Entspannung der glatten Muskulatur in der Prostata, der Harnröhre und im Blasenmuskel. Auf diese Weise verbessert es die durch die vergrößerte Prostata verursachten Beschwerden. Gleichzeitig bewirkt es eine Verbesserung der Erektionsfähigkeit, sodass das Medikament auch bei einem BPS mit Erektionsstörung eingesetzt werden kann.

Das Präparat darf unter bestimmten Umständen nicht eingenommen werden: z. B. wenn der Patient vor kurzem einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten hat oder wenn eine Medikation mit sog. Nitraten (Medikamente zur Erweiterung der Herzkranzgefäße) besteht. Hierüber wird der Urologe Sie entsprechend informieren.

Antimuskarinika und Beta-3-Rezeptor-Agonisten

Stehen Speicherstörungen wie z. B. sehr plötzlich auftretender, häufiger Harndrang und ungewollter Urinverlust im Vordergrund, helfen Antimuskarinika oder Beta-3-Rezeptor-Agonisten weiter.

Antimuskarinika (z. B. Oxybutynin) bremsen und verringern die Anspannung des Blasenmuskels. Beta-3-Rezeptor-Agonisten (z. B. Mirabegron) bewirken direkt eine Entspannung der Muskulatur. Auf diese Weise werden Beschwerden wie häufiges Wasserlassen, häufige nächtliche Toilettengänge sowie ein plötzlich auftretender Harndrang ohne oder mit ungewolltem Urinverlust gelindert.

Durch die verringerte Aktivität des Blasenmuskels kann es vorkommen, dass die Blase nicht mehr vollständig entleert wird. Daher ist eine Kontrolle des Resturins nach dem Wasserlassen mittels Ultraschall sinnvoll. Häufig wird bereits parallel ein Alpha-Blocker zur Behandlung der Entleerungsstörung durch die vergrößerte Prostata eingesetzt. Wird die Menge des Resturins jedoch zu hoch, muss die Behandlung gestoppt werden.

Kombinationstherapien

Alpha-Blocker und 5-Alpha-Reduktasehemmer können gemeinsam verabreicht werden. Die Kombination sorgt unter anderem für eine weitere Verbesserung der Beschwerden und der Geschwindigkeit des Harnstrahls als Kriterium für die Blasenentleerung.

Auch 5-Alpha-Reduktasehemmer und PDE-5-Hemmer können kombiniert werden. Zudem kann zusätzlich – falls weiterhin Speicherstörungen bestehen – eine Behandlung mit Antimuskarinika oder Beta-3-Rezeptor-Agonisten erfolgen. Prinzipiell ist zu beachten, dass es unter einer Kombinationsbehandlung vermehrt zu Nebenwirkungen kommen kann.

Regelmäßige Kontrollen helfen, diese Nebenwirkungen zu erkennen und Ihnen als Patient ein gutes und sicheres Gefühl zu geben.

Operative Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung

Wenn eine medikamentöse Behandlung keine ausreichende Beschwerdebesserung erzielt oder Komplikationen auftreten, ist ein operativer Eingriff der nächste Schritt. Dabei wird Prostatagewebe entfernt, damit der Urin besser aus der Blase abfließen kann.

Sowohl bei einer Prostatabehandlung durch die Harnröhre als auch bei einer offenen Schnittoperation durch die Bauchdecke wird nicht – wie bei einem Prostatakrebs – die gesamte Prostata entfernt. In der Regel bleibt die Prostatakapsel an Ort und Stelle. Aus diesem Grund sollten Betroffene weiterhin zur Früherkennungsuntersuchung gehen, da in diesem Gewebe noch Prostatakrebs entstehen kann.

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher operativer Verfahren, die darauf abzielen, die Beschwerden durch das benigne Prostatasyndrom (BPS) zu lindern und die Blasenentleerung zu verbessern. Ebenso soll das Risiko für Komplikationen oder Nebenwirkungen des Eingriffs möglichst gering gehalten werden.

Transurethrale Resektion der Prostata (TUR-P)

Die Transurethrale Resektion der Prostata (TUR-P) ist das Standardverfahren und wird seit Jahrzehnten erfolgreich durchgeführt und kontinuierlich optimiert. Sie kommt in der Regel bei kleinen und mittleren Prostatavolumina bis etwa 80 ml zum Einsatz.

Dabei wird unter Narkose ein Instrument durch die Harnröhre bis in die Prostata eingeführt. An der Spitze des Instruments befindet sich eine elektrische, halbkreisförmige Schlinge, die Bahn für Bahn durch das Prostatagewebe gezogen wird, um kleine Prostatastücke „abzuhobeln“. In der medizinischen Fachsprache wird dies „resezieren“ oder „Resektion“ genannt.

Die abgehobelten Gewebestücke werden anschließend ausgespült und zur mikroskopischen Untersuchung an den Pathologen gesandt. Am anderen Ende des Instruments ist eine Kamera angebracht, die das Operationsfeld auf einem Bildschirm darstellt.

Es gibt zwei Varianten der TUR-P:

- Monopolare TUR-P: Hierbei fließt der Strom von der Elektrode an der Schlinge durch das Prostatagewebe zu einer zweiten Elektrode, die auf der Haut des Patienten angebracht ist, beispielsweise am Oberschenkel. Für diesen Eingriff wird eine spezielle, salzfreie Spülflüssigkeit benötigt. Sollte diese Flüssigkeit in den Blutkreislauf gelangen, etwa durch verletzte Blutgefäße oder die Prostatakapsel, kann es zu einer seltenen Komplikation kommen – dem sogenannten TUR-Syndrom. Das TUR-Syndrom führt zu einem Ungleichgewicht des Natriumspiegels im Blut, was Symptome wie Übelkeit, Erbrechen und Bluthochdruck verursachen kann.

- Bipolare TUR-P: Bei der bipolaren Variante wird Kochsalzlösung als Spülflüssigkeit verwendet, wodurch das Risiko des TUR-Syndroms erheblich verringert wird. Hier ist der Stromfluss lokal auf die aktive Elektrode an der Schlinge und eine weitere Elektrode am Instrument beschränkt.

Die Ergebnisse beider Verfahren hinsichtlich der Verbesserung der Beschwerden durch BPS sind vergleichbar. Auch in Bezug auf die Erhaltung der Erektionsfähigkeit gibt es keine relevanten Unterschiede zwischen beiden Varianten.

Offene Prostataoperation (offene Prostatektomie)

Bei Prostatavolumina über 80 ml wird in der Regel eine offene Prostataoperation über einen Bauchschnitt durchgeführt. Hierbei wird das Innere der Prostata mit dem Finger herausgeschält, während die äußere Schicht (die Prostatakapsel) erhalten bleibt.

Ein Vorteil dieser Methode ist, dass gleichzeitig andere Erkrankungen, wie beispielsweise Blasensteine, behandelt werden können. Allerdings wird dieses Verfahren zunehmend seltener angewandt, da Früherkennungsuntersuchungen immer häufiger durchgeführt werden und die Prostata somit meist in einem weniger fortgeschrittenen Stadium behandelt wird. Außerdem gibt es mittlerweile schonendere Alternativen, die durch die Harnröhre durchgeführt werden können.

Laserverfahren

Laserverfahren bieten eine moderne, schonende Alternative zur TUR-P und zur offenen Prostataoperation. Bei diesen Verfahren kommen Laserfasern statt elektrischer Schlingen zum Einsatz.

Unterschiedliche Lasergeräte, wie der Holmium- oder Thuliumlaser, können auf verschiedene Weise eingesetzt werden:

- Resektion (Abschneiden): Mit dem Laser wird Gewebe der Prostata herausgeschnitten.

- Koagulation (Verkochen): Das Prostatagewebe wird durch die Hitze des Lasers verkocht.

- Vaporisation (Verdampfung): Gewebe wird durch den Laser verdampft.

Auch große Prostatastücke können durch die Lasertechnik entfernt werden. Diese werden dann in der Blase mit einem speziellen Instrument zerkleinert und ausgespült.

Vorteile der Laserverfahren

Die Lasermethoden haben sich als Alternative zur TUR-P bewährt und können bei bestimmten Patientengruppen, wie solchen mit erhöhtem Blutungsrisiko oder sehr großen Prostatavolumina, eingesetzt werden. Sie bieten folgende Vorteile:

- Geringeres Blutungsrisiko,

- geringere Wahrscheinlichkeit für eine erneute Operation aufgrund von Komplikationen,

- vergleichbare Langzeitergebnisse bei weniger Nebenwirkungen.

Dennoch sind Laserverfahren nicht so lange etabliert wie die TUR-P oder die offene Prostatektomie. Die Langzeitdaten sind daher weniger umfangreich, zeichnen aber ein positives Bild hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit.

Moderne minimal-invasive Verfahren

In den letzten Jahren haben sich neue minimal-invasive Verfahren entwickelt, die Patienten mit gutartiger Prostatavergrößerung eine schonende Behandlung ermöglichen. Ziel dieser Methoden ist es, eine effiziente und sichere Therapie mit möglichst kurzer Erholungszeit und geringer Beeinträchtigung der Sexualfunktion zu bieten.

Zu den ablativ (gewebeabtragend) arbeitenden Techniken zählen:

- Wasserstrahlablation (Aquablation): Bei dieser Methode wird Prostatagewebe mithilfe eines Hochdruckwasserstrahls entfernt, der robotergesteuert arbeitet. Das umliegende Gewebe wird geschont, und das Verfahren wird durch Ultraschall kontrolliert. Es eignet sich besonders für Prostatavolumina zwischen 30 und 80 ml.

- Prostataembolisation: Hierbei werden die Blutgefäße, die die Prostata versorgen, mithilfe eines Katheters verschlossen. Dies führt zu einer Schrumpfung der Prostata.

Zu den nicht-ablativen Techniken gehören:

- Prostatic Urethral Lift: Mithilfe von Implantaten wird das Prostatagewebe so fixiert, dass es die Harnröhre nicht mehr einengt.

- Injektionen in die Prostata: Verschiedene Substanzen, wie NX-1207, werden in die Prostata gespritzt, um das Gewebe gezielt zu beeinflussen.

Dauerhafte Katheterversorgung

Für Patienten, bei denen eine Operation aufgrund eines hohen Alters oder schwerwiegender Begleiterkrankungen zu riskant ist, kann eine dauerhafte Katheterversorgung eine Alternative darstellen. Der Katheter kann entweder durch die Harnröhre oder über die Bauchdecke (suprapubischer Katheter) gelegt werden.

Und im Alltag?

Das meist langsame Fortschreiten der Prostatabeschwerden über Jahre hinweg erleichtert es den Patienten oft, sich an die Veränderungen anzupassen. Dennoch ist es vielen Betroffenen unangenehm, offen über Probleme wie häufiges Wasserlassen, Nachtröpfeln oder andere Beschwerden, die mit einer vergrößerten Prostata einhergehen, zu sprechen.

Doch genau das sollten Sie tun – sei es mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin oder mit Ihrem Urologen/Ihrer Urologin. So lassen sich oft leichter Lösungen finden, um sich besser an die Herausforderungen im Alltag anzupassen.

Und wie bereits eingangs erwähnt: Sie sind nicht allein! Die gutartige Prostatavergrößerung betrifft eine Vielzahl von Männern, insbesondere mit zunehmendem Alter.

Häufige Fragen zur gutartigen Prostatavergrößerung

Welche Symptome können auf eine gutartige Prostatavergrößerung hinweisen?

Häufige Symptome sind ein schwacher Harnstrahl, häufiges nächtliches Wasserlassen und starker Harndrang. Diese Beschwerden können die Lebensqualität erheblich einschränken.

Kann eine gutartige Prostatavergrößerung zu ernsthaften Komplikationen führen?

Ja, eine unbehandelte Prostatavergrößerung kann zu Harnwegsinfektionen, Blasensteinen oder einem akuten Harnverhalt führen. In seltenen Fällen kann es auch zu Nierenschäden kommen.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Die Therapie reicht von einfachen Verhaltensmaßnahmen über Medikamente bis hin zu operativen Eingriffen. Ihr Urologe wird mit Ihnen die für Sie passende Behandlung besprechen.

Welche Medikamente können bei einer Prostatavergrößerung helfen?

Je nach Symptomen können Alpha-Blocker, 5-Alpha-Reduktasehemmer oder PDE-5-Hemmer zum Einsatz kommen. Diese Medikamente verbessern entweder den Harnfluss, reduzieren das Prostatavolumen oder lindern Begleitsymptome wie Erektionsstörungen.

Wann ist eine Operation notwendig?

Ein operativer Eingriff wird erforderlich, wenn Medikamente keine ausreichende Linderung bringen oder Komplikationen wie Harnverhalt, Blasensteine oder wiederholte Infektionen auftreten. Auch bei sehr stark vergrößerten Prostatae ist eine Operation oft die beste Wahl.

Welche Rolle spielen Verhaltensänderungen?

Verhaltensmaßnahmen wie die Reduktion von Koffein und Alkohol, die Anpassung der Trinkgewohnheiten oder das entspannte Entleeren der Blase können helfen, die Beschwerden zu lindern und das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen.

Welches Operationsverfahren ist das sicherste?

Die Transurethrale Resektion der Prostata (TUR-P) gilt als bewährte Methode mit guten Langzeitergebnissen. Bei größeren Prostatavolumina können Laseroperationen oder offene Verfahren sinnvoll sein.

Welche Komplikationen können bei Operationen auftreten?

Zu möglichen Komplikationen gehören Blutungen, Infektionen, Erektionsstörungen oder Narbenbildungen in der Harnröhre. Ihr Urologe wird Sie über mögliche Risiken und deren Häufigkeit aufklären.

Kann Prostatakrebs trotz Operation entstehen?

Ja, da bei der gutartigen Prostatavergrößerung die Prostatakapsel erhalten bleibt, kann in diesem Gewebe Prostatakrebs entstehen. Regelmäßige Früherkennungsuntersuchungen sind weiterhin wichtig.